副腎皮質ホルモンを分泌させるCRF(CRH)

日本では、うつ病は、薬物療法のみに治療が集中しているが、現在、薬物療法

が効果があるのは、6-7割程度といわれる。

「既存の抗うつ薬には、①有効率が60-70%程度にとどまる。②効果発現までに時間がかかる。③副作用がある。などの欠点が存在することも事実である。これらの欠点は、うつ病の病態とも関連すると考えられるが、既存の抗うつ薬がモノアミン仮説に基づいて創薬されていることを考えれば、モノアミン仮説の限界を表しているものとも解釈できる。これらの限界を超えるには、モノアミン仮説によらない抗うつ薬の開発戦略が必要と考えられる。」(1)

「SSRIおよびSNRIは従来の三環系および四環系抗うつ薬と比較すると副作用の

軽減は認められるものの、有効率は70%に満たない。

さらに、治療効果発現までに数週間を要し、作用発現の速さにおいても満足できるものではない。これらの問題点を克服するため、抗うつ薬創出の新規ターゲットとして、従来の「モノアミン仮説」とは異なる新たな神経科学的機序に関する研究から、種々神経ペプチドが次世代の抗うつ薬のターゲットとして注目されている。」(2)

だから、治らない人が多くて、社会復帰できない人、自殺する人がいる。9年

間、自殺が3万人を超えて、減少しない理由の一つが、うつ病を治す薬物療法の

有効率が高くないことである。

うつ病は、死にたくなるという症状があるので、深刻である。

そこで、新しいうつ病の薬の開発がすすめられている。HPA系に作用する物質である。

HPA系に作用する物質

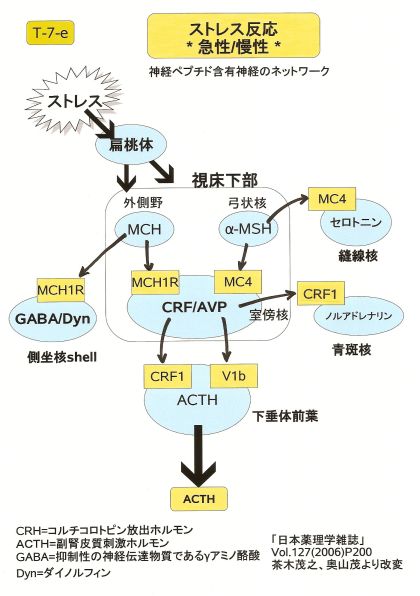

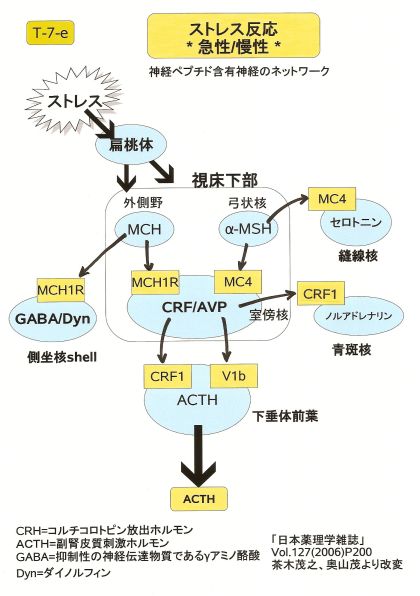

うつ病の患者は、HPA系の負のフィードバック機能不全を起こしていて、スト

レスホルモンの分泌が多い。上流のCRFというペチド(アミノ酸の一種、図では

CRHと書いてある)の分泌が多いので、これを止める作用をする薬の臨床試験が

海外でおこなわれている(3)。

セロトニン神経に作用するSSRIなどは、直接症状を起こしている標的から遠い

セロトニン神経に作用するのだから、効き目がすぐにあらわれないようであるが

、CRF(CRH)なら、亢進している直接の部位に作用するから、うつ病が治る割合が

高くなるかもしれないと期待できる。

しかし、私は、心理療法を併用すべきだと思う。このようなHPA系の亢進をし

ずめて、うつ病がいったん軽くなっても、ストレスの大きいところに復帰すると

、また、HPA系の興奮が始まるはずだと思うからである。それを防ごうとして、

新薬の服用を継続できるのか、副作用が未知だろう。ただし、一度は、寛解にな

るのは、朗報である。これまで、治らなかった人が治るだろう。その時に、スト

レスへの対処法(心理療法)を身につけて再発をふせげばよいわけだ。今の薬で

は寛解にいたらないうつ病患者が寛解になる割合が高くなる。臨床試験が終わる

のが待たれる。(それでも、再発防止には、心理療法が重要だ。新薬で寛解に至っても、ストレスがあると、また再発するだろう。ストレス対処法を指導する心理療法の開発

もすすめていくべきだ)

CRFは性行動の減少、食行動の減少、睡眠障害など

うつ病の患者は、HPA

系の負のフィードバック機能不全を起こしていて、副腎皮質からのスト

レスホルモンの分泌が多い。ストレスを受けると怒りや不満の感情(扁桃体が起

こす)が起こり、HPA系の上流の視床下部からCRFが分泌され、副腎皮質からスト

レスホルモンの分泌をひきおこす。これが、繰り返されると、HPAの抑制機能が

そこなわれて、ストレスホルモンの分泌が多くなる。ストレスホルモンが、前

頭前野や海馬に達すると、前頭前野や海馬の細胞をそこなって、その機能が低下する。

うつ病独特の精神症状があらわれる。集中できない、記憶障害、意欲がない、な

どである。

セロトニン神経に作用する抗うつ薬(SSRI,SNRIなど)で効かない人がいるの

で、このCRFの分泌を抑制するような作用を持つ薬の研究がすすめられている。

このCRFは、次のような作用をするという。

「CRFは実験動物において性行動の減少、食行動の減少、睡眠障害、青斑核活

性化および視床下部・下垂体・副腎(HPA)系活性化などうつ病患者で観察される

のと類似した症状あるいは機能変化を引き起こすことが報告されている。」(4)

うつ病患者の症状として、性欲、食欲の減少、睡眠障害があるのは、CRFの過

剰分泌によるのかもしれない。うつ病の症状は、前頭前野の障害によるものもあ

るが、ほかにも、体内時計、自律神経、海馬、大脳辺縁系、HPT系の失調もある

ようである。きわめて広い範囲の変調があるようである。セロトニン再取り込み

阻害薬で効かなくても、もっと原因らしく見えるCRFの過剰分泌を抑制する薬は

、うつ病の治療効果を高めるかもしれない。

心理療法へのヒント

心理療法へのヒントととしては、CRFを過剰に分泌しないように、感情的にな

ることを少なく、短くすればいいわけである。不満、悲しみ、嫌悪などの感情を

コントロールすればいいわけだ。現在、投薬だけして、感情のコントロールの助

言をしないと、患者は、否定的、悲観的、嫌悪的な思考を繰り返して、CRF、ス

トレスホルモンの分泌によって、治りにくい患者があらわれるのだろう。認知療

法は、認知(考え方)を修正する訓練をすることによって、感情のコントロール

のスキルを向上させようとするので、認知療法によって、うつ病が治る人がいる

。

認知療法では効かない患者には、マインドフルネス心理療法がある。認知を変

えるのではなくて、現在の感覚、呼吸や行動に注意を向ける訓練を続けて、思考

、感情、不快な症状などが起きても、現在感覚、呼吸や行動に集中して生きていくスキルを習

得することによって、不快な事象が起きても受容して、感情的な思考にながくと

らわれない訓練を行う。それによって、CRFを長く、繰り返し起こすようなことが少なくなって、治る人がいるのだろう。

新薬でCRFを抑制するか、認知療法、マインドフルネス心理療法によって、CRF

をなるべく出さない心得を身につけるか、種々の治療法が広く利用できるようになれば、患者は、選択できる。

残念ながら、うつ病の患者が希望すれば、認知療法やマインドフルネス心理療法を利用できるほど、普及していない。

(注)

- (1)「新規抗うつ薬の開発動向」稲田健(東京女子医科大学)、(「日本臨

床」2007/9、1648頁)

- (2)「神経ペプチド受容体:抗うつ薬創出の新しいターゲット」茶木茂之、

奥山茂(大正製薬)、(「日本薬理学雑誌」Vol.127(2006),No.3、196頁)

- (3)上記の2つの論文。

- (4)「神経ペプチド受容体:抗うつ薬創出の新しいターゲット」茶木茂之、

奥山茂(大正製薬)、(「日本薬理学雑誌」Vol.127(2006),No.3、197頁)

(参考)