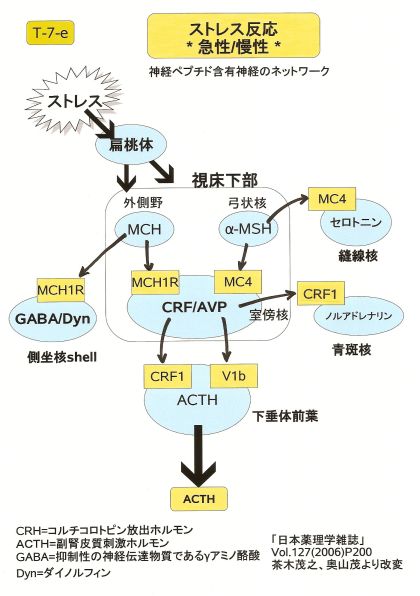

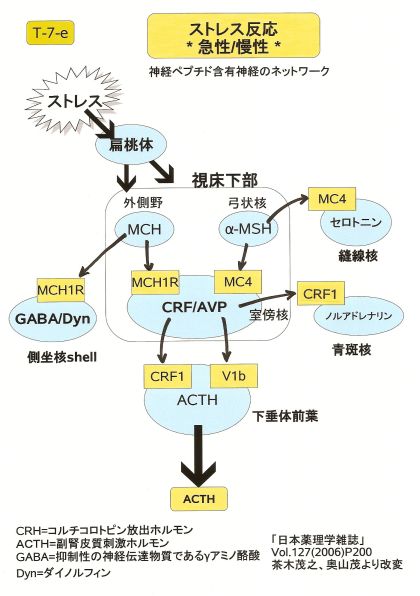

ストレスが慢性化すると視床下部における副腎皮質ホルモン分泌作用に変化

=ストレスホルモンを出す上流の視床下部のCRF/AVPの比率が変化

うつ病は、セロトニン神経の低活性によるという仮説による抗うつ薬は、種々の薬をとりかえて

も、効果

があるのは、7-9割程度といわれる。

1-3割は、効かず、一度軽くなっても再発する患者も多い。SSRI、SNRIなども開発されたが、

まだ、治らない人がいる。

「SSRIおよびSNRIは従来の三環系および四環系抗うつ薬と比較すると副作用の軽減は認められる

ものの、有効率は70%に満たない。さらに、治療効果発現までに数週間を要し、作用発現の速さにお

いても満足できるものではない。」(1)

そこで、新しいうつ病の薬の開発がすすめられている。うつ病の患者は、HPA

系の負のフィードバック機能不全を起こしていて、副腎皮質からのスト

レスホルモンの分泌が多い。ストレスを受けると怒りや不満の感情(扁桃体が起

こす)が起こり、HPA系の上流の視床下部からCRF(コルチコロトピン放出ホルモン)が分泌され、下

垂体前葉からACTH(

副腎皮質刺激ホルモン)を分泌する。これが、副腎皮質からスト

レスホルモンの分泌をひきおこす。これが、繰り返されると、HPAの抑制機能が

そこなわれて、ストレスホルモンの分泌が多くなる。ストレスホルモンが、前

頭前野や海馬に達すると、前頭前野や海馬の細胞をそこなって、その機能が低下する。

うつ病独特の精神症状があらわれる。集中できない、記憶障害、意欲がない、人と会いたくない、

な

どである。

バソプレッシン受容体

うつ病になると、CRF,ACTHが分泌され、ストレスホルモンが分泌され続けるので、症状が持続す

る。ACTHを分泌させるものに、もう一つ、視床下部のAVP(バソプレッシン)があり、これに作用する

薬も研究されている。

「バソプレッシン(AVP)は9個のアミノ酸から成るペプチドであり、主に視床下部で生合成され下

垂体後葉ホルモンとして、血漿浸透圧、血圧および体液量の調節に深く関与している。」(198頁)

AVPとCRFは、両方とも、下垂体前葉を介して、ストレスホルモンの分泌に関与しているが、慢性

ストレスの場合、AVPの比率が高くなる。

「AVPとCRFはHPA系調節においてそれぞれ異なる役割を担うことが示唆されている。AVPとCRFは

ACTH分泌に対して相乗的に作用し、下垂体前葉のACTH分泌細胞にはAVPとCRFそれぞれのみに応答す

る細胞が存在する。慢性ストレス負荷時には視床下部室傍核のCRF/AVP比が変化し、AVPの比率が上

昇することが報告されている。AVPとうつ病との関連を示唆する報告もある。うつ病患者死後脳の視

床下部室傍核においてAVP量は56%増加している。さらに、うつ病患者では血漿中AVP量が健常人と比

較して有意に高く、特にメランコリー型うつ病患者において高値を示す。」(198頁)

AVPが分泌された時に、それに作用する受容体のうち、V1b受容体は、下垂体、海馬、扁桃体など

の大脳辺縁系、大脳皮質、縫線核セロトニン神経にもある。

「V1b受容体拮抗薬はCRF1受容体拮抗薬と同様に、ストレス負荷による海馬神経新生の抑制に拮抗

することが報告されている。現在、サノフィー・アベンティス社によりSSR149415の第Ⅰ相臨床試験

が進行中である。」(198頁)

こうして、うつ病の新薬は、セロトニン仮説ではなくて、ストレスホルモンの分泌に関与するHPA

系の流の位置にある神経ペプチドを抑制する作用をする薬が研究されている。

ところで、急性のストレスがある場合は、ライフ・イベントがあったときに、心理的ストレスを

強く感じて(急性ストレスによる)うつ病が発症する

ことが多いのだが、そのストレス時には、CRFが分泌されて、ストレスホルモンが分泌されて、前頭

前野、海馬、自律神経、体内時計などが変調を起こして、うつ病の症状が現われるのだろう。

うつ病になると、休職してから休養をとっていれば、急性ストレスからは、とおざかっているが

、持続する不遇な状況や体調不良が慢性ストレスとなって、AVP増加により、やはり、症状を持続させるのかも

しれない。急なストレスではなくても、過労、貧困、家族の不和、介護やながびく病気など(日常いらだ

ちごと)でもうつ病になるが、これも、激しく興奮するストレスではないけれども、慢性ストレス

であり、AVPの関与するうつ病かもし

れない。うつ病ではなくても、不登校や長いひきこもりも、持続するつらい状況や緊張状態が慢性

ストレスであり、AVPが

関与するストレスホルモンが分泌されているだろう。うつ病の診断基準の数ほどの症状はなくても

、意欲がないとか、不安が多いとか、対人コミュニケーションをおそれるなどには、ストレスホル

モンによる前頭前野の機能低下が関係している可能性がある。うつ病、不安障害の診断基準には該

当しなくても、ストレス緩和のために、何かの治療行動(行動活性、運動、対人接触の場への参加

など)をすることが効果をある可能性があるのではないだろうか。効果のあるものを試験して、心理療法として体系づけることが望まれる。

(注)

- (1)「神経ペプチド受容体:抗うつ薬創出の新しいターゲット」茶木茂之、

奥山茂(大正製薬)、(「日本薬理学雑誌」Vol.127(2006),No.3、196頁)

(参考)